irgendwie ist immer noch Januar, und ich bin immer noch im Einmuckelmodus. Am liebsten würde ich den ganzen Tag in Bett und Badewanne verbringen, Bücher lesen und Kakao trinken.

Auch diese Woche war fast jeden Abend irgendwas, und auch diese Woche hatte ich das Gefühl, ich habe alles mögliche gemacht, ich habe nicht viel herumgetrödelt, aber geschafft habe ich auch nicht so richtig was. Vor allem, wenn ich mir meine eigentliche Arbeit so angucke. Montag war Jahresrückblick, da gehen wir schon seit Jahren hin, weil das immer super ist. Immer! Ich verstehe gar nicht, wieso ich da quasi nie jemanden treffe, den ich kenne. Ich meine, das ist mit Bov Bjerg, Manfred Maurenbrecher, Horst Evers, Angela Merkel und diversen weiteren Politikern! Ich interessiere mich ja sonst weder für Politik noch für Kabarett, aber das ist wirklich immer sehr lustig.

Am Freitag die Burns Night war auch super. Sensationeller Haggis von Oliver Trific, dazu Musik und Burnsgedichte, und alles war fein. Die Musik war schön und die Leute nett und das Essen toll und die Trifics sowieso super und hach. (Und ich bin immer schrecklich stolz auf meinen Mann, der so schön singt und so lustig Gedichte deklamiert.)

Und jetzt ist Wochenende, und wir sind einfach nur zu Hause und machen nichts Großes und finden es total super. Draußen wird es wärmer, heute sind schon den ganzen Tag über Null Grad, es taut, so wird das nichts mehr mit der Alster. Und in den nächsten Tagen soll es noch viel wärmer werden. Gut, dass wir gestern wenigstens kurz an der Alster waren und sie fast zugefroren gesehen haben, das versetzt mich ja immer noch in Entzücken.

Ich habe mir ein neues Paar Handschuhe gekauft, weil meine alten kaputtgegangen sind. Sie sind auch schon zehn Jahre alt, sie durften kaputtgehen, aber jetzt habe ich knallrote gekauft, und zu der dicken Winterjacke gehen die natürlich gar nicht, denn die ist grün, ich werde also noch ein Paar neue brauchen. Schlimm!

Diese Woche habe ich keinen Film gesehen und kein Buch wirklich gelesen. Nur so in welchen herumgelesen. Geschrieben habe ich auch nicht, übersetzt viel zu wenig. Ich habe ein paar Lesungen organisiert, Tirili – die Frühlingslesung steht fast (diesmal ohne Maximilian und mich), dann werde ich irgendwann im April in einer Buchhandlung in Lüneburg lesen und am 4. April mit Maximilian zusammen in Rindchens Weinkontor in Eppendorf. Dann gab es noch eine Lesungsanfrage für ohne Geld (guter Zweck), da überlege ich noch, ob und wie und wann das gehen könnte. Und ich versuche, mein Blog ein bisschen zu vermarkten und Werbepartner zu finden und habe hier und da angefragt. Denn was nicht in Frage kommt, ist Werbung für *irgendwen*; wenn ich werbe, dann nur für Unternehmen, bei denen ich auch dahinterstehe. Mal sehen, was daraus wird. Außerdem gab es noch diversen weiteren Kleinkram, mit dem ich mich beschäftigt habe, und ich habe ein bisschen angefangen aufzuräumen. Im Februar will ich wieder Wegwerfmonat machen, heute habe ich schon angefangen mit der Kontoauszügeschublade … puh. Ordnung ist das halbe Leben, ich lebe in der anderen Hälfte. Und mit Prokrastination hat das natürlich überhaupt nichts zu tun!

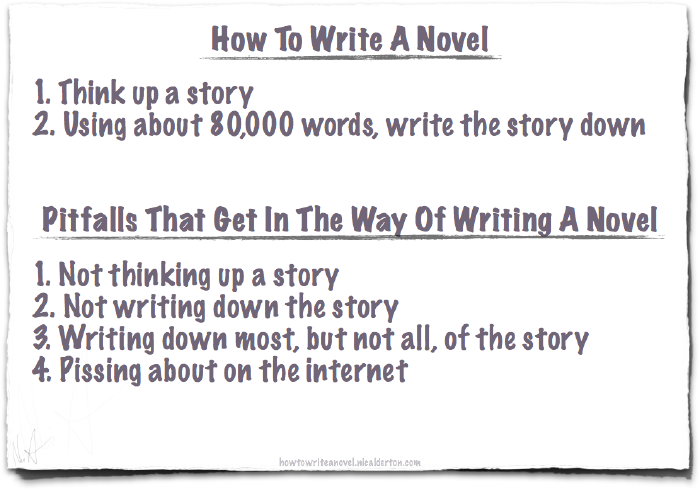

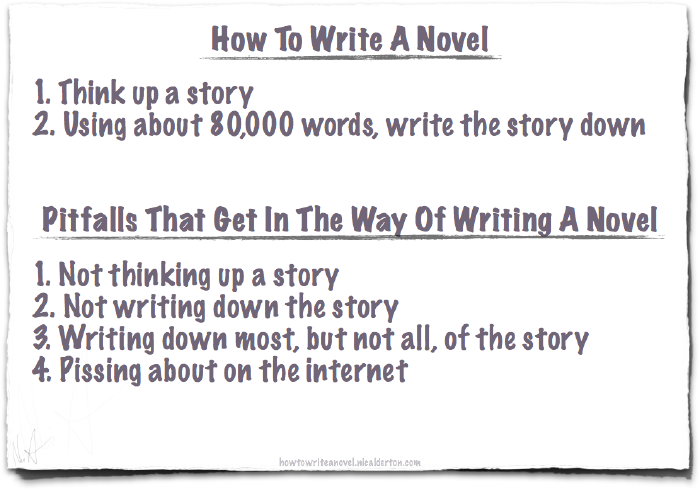

In diesem wirklich wunderhübschen Bändchen (himmelblau, runde Ecken, Lesebändchen) haben 42 Autorinnen und Autoren aus aller Welt von Margaret Atwood bis Juli Zeh ihre ganz persönlichen Zehn Gebote des Schreibens festgehalten. Manche knapp, andere sehr knapp. Und das Tollste ist: nichts davon wird gewichtet, erläutert, abgewiegelt oder sonstwas. Bei manchen Geboten denkt man sofort „jajaja!“, bei anderen eher „hä?“ Einige widersprechen einander; einer sagt beispielsweise, wenn man am Anfang nicht weiß, wie die Geschichte einmal ausgehen wird, braucht man gar nicht erst anzufangen, sie zu schreiben. Ein anderer sagt, wenn man am Anfang schon weiß, wie die Geschichte ausgeht, dann kann man es auch gleich bleibenlassen. Mehrere sagen übereinstimmend, dass man zum Schreiben das gottverdammte Internet ausmachen muss.

In diesem wirklich wunderhübschen Bändchen (himmelblau, runde Ecken, Lesebändchen) haben 42 Autorinnen und Autoren aus aller Welt von Margaret Atwood bis Juli Zeh ihre ganz persönlichen Zehn Gebote des Schreibens festgehalten. Manche knapp, andere sehr knapp. Und das Tollste ist: nichts davon wird gewichtet, erläutert, abgewiegelt oder sonstwas. Bei manchen Geboten denkt man sofort „jajaja!“, bei anderen eher „hä?“ Einige widersprechen einander; einer sagt beispielsweise, wenn man am Anfang nicht weiß, wie die Geschichte einmal ausgehen wird, braucht man gar nicht erst anzufangen, sie zu schreiben. Ein anderer sagt, wenn man am Anfang schon weiß, wie die Geschichte ausgeht, dann kann man es auch gleich bleibenlassen. Mehrere sagen übereinstimmend, dass man zum Schreiben das gottverdammte Internet ausmachen muss.

Wahrscheinlich muss man dieses Büchlein nicht von vorne bis hinten durchlesen, sondern es ist eher etwas, um immer mal wieder darin zu blättern. Und dann findet man immer wieder etwas Neues, ich habe gerade zum x-ten Mal darin herumgelesen und prompt ein neues Lieblingsgebot gefunden, das ich ab jetzt immer wieder zitieren werde. Es stammt von Andrea De Carlo und lautet:

3. Der rechte Fuß muss immer wippen. Jeder Roman braucht – unabhängig von Thema oder Länge – einen Rhythmus. Er kann langsam oder schnell, gleichmäßig oder ständig wechselnd sein, aber Rhythmus braucht der Text.

Jawollja! Der rechte Fuß muss immer wippen! Kann auch der linke sein.

Und ganz hinten, hinter den Geboten der großen Autoren, sind noch einige leere Seiten, auf denen man seine eigenen Gebote notieren kann. Wenn ich meine beisammen habe, sage ich Bescheid.

Zehn Gebote des Schreibens. DVA, 172 Seiten, 14,99 €

Für Fortgeschrittene: How to write a *great* novel

Vater: Und wie heißt die Mutter von der Emma*?

Sohn: Mama. Die heißt Mama.

Vater: Mama? Die heißt doch nicht Mama, das ist doch nicht ihr Name.

Sohn: Doch, die Mutter von der Emma heißt Mama.

Vater: Ja, für die Emma. Aber für dich doch nicht, wie hast Du denn zu ihr gesagt?

Sohn: (nicht verstanden)

Vater: (nicht verstanden)

Sohn: Dann heißt sie bestimmt Frau Hansen.

Vater: Frau Hansen? Wieso Frau Hansen, hat sie denn keinen Vornamen?

Pause

Sohn: Papa?

Vater: Ja?

Sohn: In Wirklichkeit weiß ich gar nicht, wie sie heißt.

*Gibt es eigentlich sowas wie einen Elternkonsens, Kinder erst in höherem Alter in die Geheimnisse des Genitivs einzuweihen? Und noch dazu Vornamen mit Artikeln zu versehen, wie es sonst nur in ein paar Dialekten gemacht wird? Oder anders gesagt: warum sagen fast alle Eltern kleiner Kinder „Die Mutter von der Emma“ statt ganz normal „Emmas Mutter“?

Literaturübersetzungen werden nach Seiten abgerechnet. Und weil auf eine Seite ja sehr unterschiedlich viel draufpasst, ist genau definiert, was „eine Seite“ ist – eine sogenannte Normseite. Und die gilt nicht nur für die Abrechnung von Übersetzungen, sondern ist im Literaturbetrieb auch ansonsten das Maß für den Umfang eines Texts.

Die Normseite stammt noch aus der Schreibmaschinenzeit. Damals ging es darum, über einen bestimmten Rahmen nicht hinauszuschreiben. Übersetzer bekamen teilweise sogar vom Verlag Papier geschickt, auf dem dieser Rahmen aufgedruckt war. Hinein passten genau dreißig Zeilen mit jeweils höchstens sechzig Anschlägen.

Schreibmaschinenschriften waren nicht proportional, das heißt, es passten immer gleichviele Buchstaben in eine Zeile. Nämlich, im Falle der Normseite, 60. Heute auf dem Computer ist das anders, da haben wir Proportionalschriften – das bedeutet, dass beispielsweise ein i oder l in den meisten Schriftarten deutlich schmaler ist als ein M oder W. Dadurch kann eine Zeile, in der lauter i, j, l usw. vorkommen, deutlich mehr Anschläge haben als eine Zeile, in der viele m, w, C und sowas sind. Logisch.

Von den Standardschriften ist nur die Courier nicht proportional (es gibt bestimmt noch mehr, aber das ist so der Klassiker), da braucht ein i genauso viel Platz wie ein W. Deswegen stellen wir, wenn wir Normseiten haben wollen, die Courier oder Courier New ein und richten die Seitenränder so ein, dass höchstens sechzig Anschläge in eine Zeile passen und höchstens dreißig Zeilen auf eine Seite. Dreißig mal sechzig ergibt nun aber nicht 1800 – denn die wenigsten Zeilen werden ja voll. Wenn ein Wort bis zum einundsechzigsten Zeichen gehen würde, rutscht das ganze Wort auf die nächste Zeile, und die erste Zeile hat vielleicht nur 56 Anschläge. Oder ist am Ende eines Absatzes gleich halb leer. Und dann gibt es in der Literatur natürlich auch Stellen wie diese:

„Ja“, sagte sie.

„Nein“, sagte er.

„Doch“, sagte sie.

Auch damit bekommt man eine Seite voll. 1800 Anschläge hat sie dann sicher nicht, es ist aber trotzdem eine Normseite. Manchmal ist glatt die halbe Seite leer, oder noch mehr, weil danach ein neues Kapitel und damit eine neue Seite anfängt. Im Durchschnitt hat eine Normseite irgendwas zwischen 1400 und 1600 Anschlägen; wenn ein Text sehr dialoglastig ist, kann es auch deutlich weniger sein. Wie eine Normseite aussieht, kann man sehr schön auf Sandra Uschtrins Normseitenbrettchen sehen (wobei mir nicht klar ist, wie sie das mit Times New Roman hinbekommen will, denn die ist ja proportional). Auf einer Normseite ist also zwar theoretisch Platz für 1800 Anschläge, aber in einem normalen Text werden es nie so viele sein.

Auch damit bekommt man eine Seite voll. 1800 Anschläge hat sie dann sicher nicht, es ist aber trotzdem eine Normseite. Manchmal ist glatt die halbe Seite leer, oder noch mehr, weil danach ein neues Kapitel und damit eine neue Seite anfängt. Im Durchschnitt hat eine Normseite irgendwas zwischen 1400 und 1600 Anschlägen; wenn ein Text sehr dialoglastig ist, kann es auch deutlich weniger sein. Wie eine Normseite aussieht, kann man sehr schön auf Sandra Uschtrins Normseitenbrettchen sehen (wobei mir nicht klar ist, wie sie das mit Times New Roman hinbekommen will, denn die ist ja proportional). Auf einer Normseite ist also zwar theoretisch Platz für 1800 Anschläge, aber in einem normalen Text werden es nie so viele sein.

Jetzt gibt es immer wieder Verlage, die in ihre Verträge schreiben: Der Übersetzer erhält ein Honorar von 19,- € pro Normseite (1800 Anschläge). Das geht natürlich nicht. Es gibt sogar Lektoren, die behaupten, sie würden immer nach 1800 Anschlägen abrechnen, und es hätte noch nie ein Übersetzer was dagegen gesagt. Man kann in diesem Fall gut einen Link zu dem Text von Burkhard Kröber auf der Webseite der Literaturübersetzer schicken. Böse These: Die betreffende Lektorin hat nämlich entweder keine Ahnung oder keine Skrupel. Denn für den Verlag wird es natürlich günstiger, wenn sie für 1800 Anschläge das gleiche bezahlen wie für eine Normseite.

Eine Abrechnung nach 1800 Anschlägen wäre den meisten Übersetzern vermutlich ebenso recht wie eine nach Normseiten – allerdings muss man dann pro 1800 Anschläge eben entsprechend mehr bekommen als für eine Normseite. Vielleicht 23,- statt 19,- €.

Fachübersetzungen werden im Gegensatz zu Literaturübersetzungen übrigens meist nach Zeilen bezahlt, manchmal auch nach Wörtern oder Anschlägen. Bei der Abrechnung nach Anschlägen gibt es dann Auftraggeber, die die Anzahl der Anschläge ohne Leerzeichen berechnen wollen. Mieser Trick. Ein Leerzeichen ist ja ebenfalls ein Zeichen. Manchmal muss man sogar nachschlagen, ob da ein Leerzeichen hinkommt oder nicht. Sollte ich jemals eine Abrechung nach Anschlägen vereinbaren und erst hinterher erfahren, dass das ohne Leerzeichen gedacht war, dann wird der Auftraggeber eben einen Text ohne Leerzeichen bekommen. Hugh, ich habe gesprochen.