Da bin ich dann ja doch froh, nicht mehr in Nanjing zu sein: der Smog ist dort seit einigen Tagen wirklich katastrophal. Schulen sind geschlossen, die Sichtweite beträgt teilweise unter 20 Meter. Hier Bilder und Berichte im Shanghaiist und einem Blog des Wall Street Journal.

Nochmal China: Huang Qingjun fotografiert chinesische Familien mit ihrem gesamten Besitz. Da wird einem mal wieder schön klar, in was für einem Luxus man lebt. Also, ich.

Gerade jetzt, es ist ja mal wieder Bestell- und Päckchenzeit. Anne Kunze schreibt in der ZEIT über DHL-Paketzusteller. (Wer das nicht lesen will, Kurzzusammenfassung von mir: Seid nett zu den Leuten und gebt reichlich Trinkgeld. Sie bekommen teilweise -,50 pro zugestelltem Paket. Wenn ein Paket nicht zugestellt werden kann: Pech.)

Außerdem ist natürlich auch Schokoladenzeit. Yeah, lecker!

Ich schwenke um zur Literatur: Adam Thirlwell findet: Übersetzer sollen Neues schaffen.

Katharina Teutsch portraitiert in der FAZ Iny Klocke und Elmar Wohlrath, die unter dem Pseudonym Iny Lorentz gemeinsam Romane wie „Die Wanderhure“ schreiben und millionenfach verkaufen. Faszinierend.

Zum Schluss eine ganz andere Kunst: Der Origamikünstler Sipho Mabona will aus einem 15×15 Meter großen Blatt Papier einen lebensgroßen Elefanten falten. Und wenn man die Bilder seiner sonstigen Kunstwerke so anguckt, möchte man sofort auch anfangen, Papier zu falten.

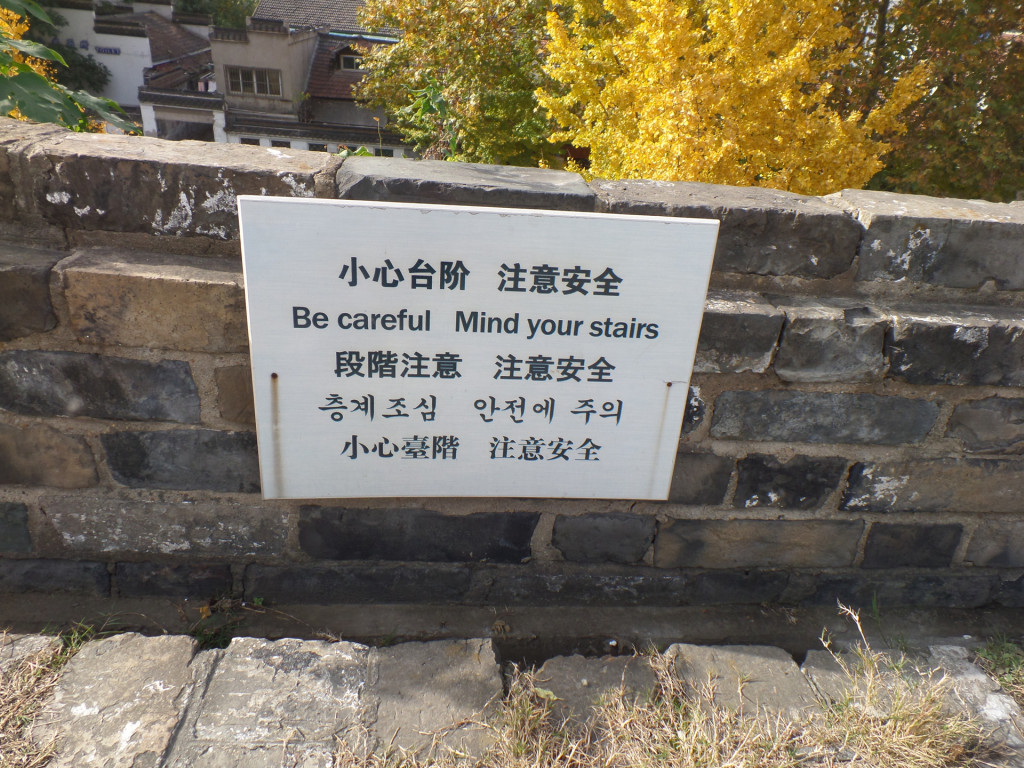

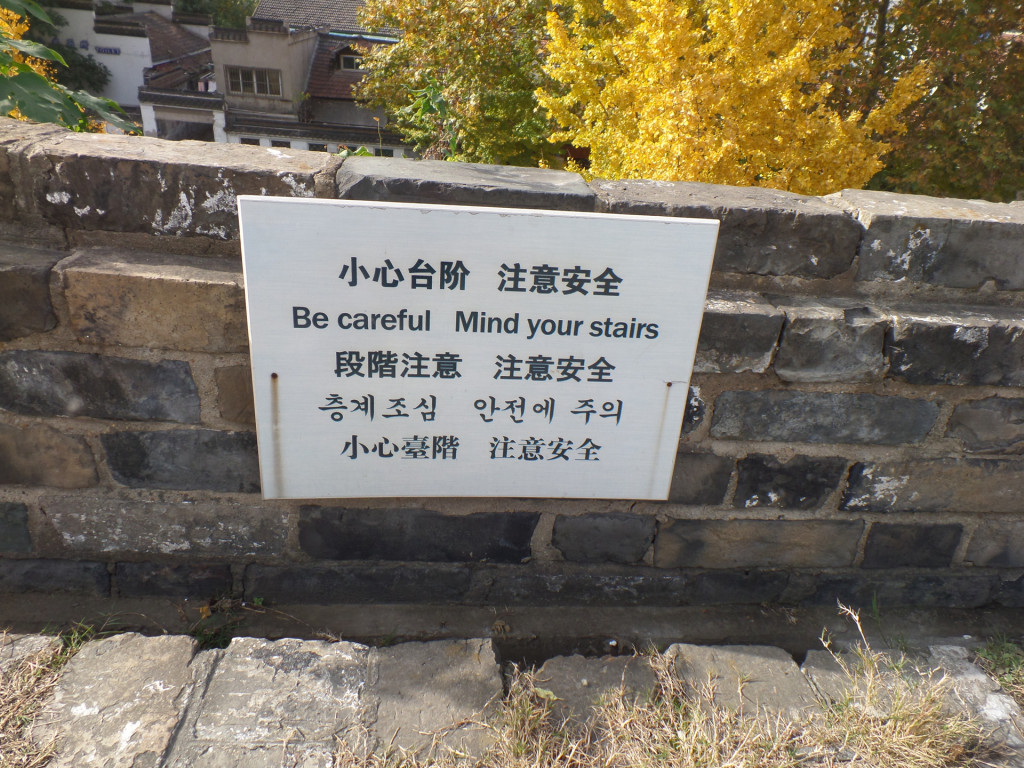

Es ist jetzt nicht so, dass ich mich über jemanden lustig machen wollte, der irgendetwas verkehrt übersetzt hat (huhu, Jenny!). Aber in China geht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schild in gutem und korrektem Englisch verfasst ist, gegen Null. Ich nehme an, das wird alles mit Google Translate gemacht oder so.

Was offenbar verblüffend korrekt übersetzt ist, ist „Boundless green, endless joy“. Klingt auf Chinesisch nur deutlich poetischer und soll möglicherweise dezent anregen, das „boundless green“ nicht zu betreten, um „endless joy“ zu erhalten. Ob die Chinesen für so subtile Hinweise empfänglich sind, weiß ich nicht. (Anders gesagt: um ausdrückliche Verbote – Fotografierverbote, rote Ampeln und so – scheren sie sich eher nicht so.)

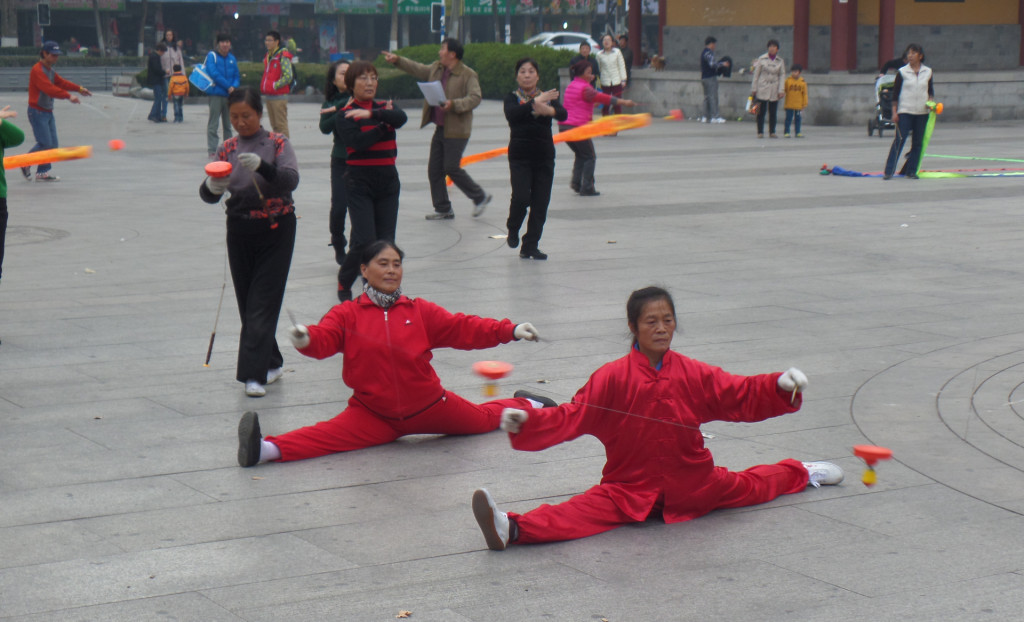

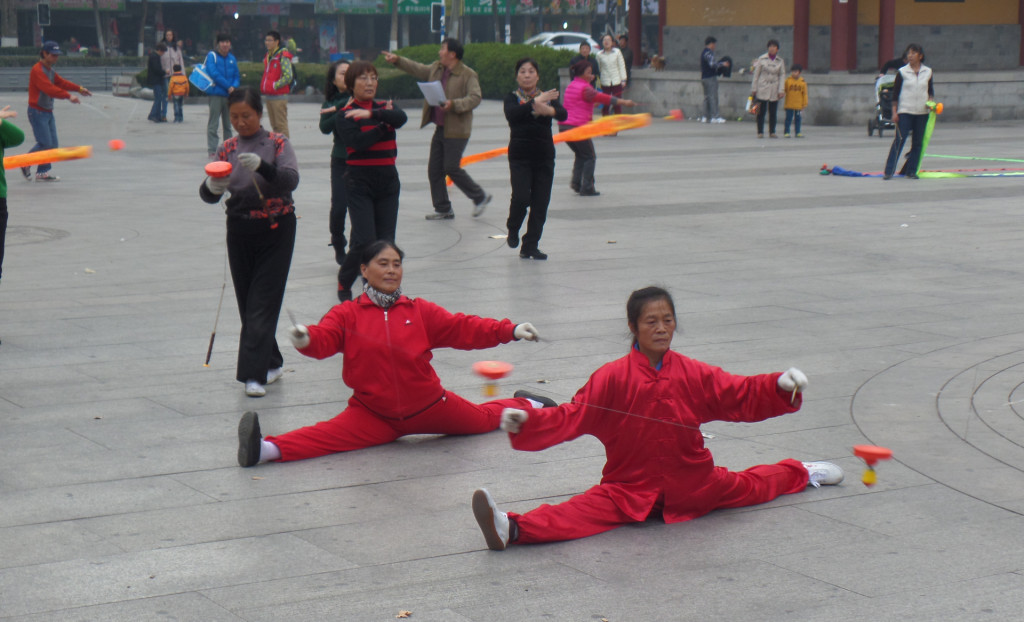

Und dann geraten wir zwischen Tempel- und Pagodenbesichtigungen zufällig auf diesen Platz, wo wir eine lange Zeit fasziniert zuschauen. In China werden Frauen oft schon mit 55, Männer mit 60 Jahren in Rente geschickt. Dann sind sie noch jung und fit und wollen nicht zu Hause vor dem Fernseher versauern. Viele hüten die Enkelkinder, das ist in China sehr üblich, dass Eltern bei ihren berufstätigen Kindern leben und sich um die Enkel kümmern. Oder sie suchen sich ein Hobby, zum Beispiel das Diabolo, und erreichen darin erstaunliche Kunstfertigkeit. Mit langen Drachenschwänzen dran, mit mehreren Kreiseln auf einmal, mit unfassbar großen oder langen Diabolos, in Gruppen-Choreografien, mit eingebauten Tänzchen, mit allen möglichen Spielereien. Die Bewegungen sind geschmeidig und elegant. Es sieht aus, als ob es Spaß macht. Es gibt Diabolos in allen Variationen, an Ringen, Schnüren und Stöcken, fast alle machen einen Ton, ein Surren in unterschiedlichen Höhen, je nach Größe und angebrachten Löchern, das durch den Fahrtwind erzeugt wird. Die Luft ist erfüllt von diesem Surren, wie ein riesiger Insektenschwarm mitten im Großstadtlärm. Musik läuft natürlich auch, logisch. Es scheint eine Art informelles Treffen zu sein, wo jede Gruppe mal drankommt, aber kein Wettbewerb oder sowas.

Es war leider ein furchtbar trüber und versmogter Tag, die Bilder sind entsprechend grau, aber hey: dafür gibt es Videos! Nach kaum neun Jahren Bloggen lade ich erstmals eigene Videos hoch! Wenn ich groß bin, lerne ich vielleicht, sie zu beschneiden und zusammenzufügen.

Und am Ende, klar: Am Ende fragt Jan einen älteren Herrn, ob wir auch mal dürfen. Jan kann nämlich nicht nur Chinesisch, er ist auch ein Sachenmacher. Danke, Jan!

Nachdem ich gefühlte tausend Tempel und Pagoden besichtigt habe, frage ich immer dringender alle Nanjinger, ob es nicht noch irgendetwas Modernes anzugucken gibt, etwas Cooles, sowas wie diese Buchhandlung im Parkhaus. Irgendetwas Aktuelles, moderne Kunst, coole Clubs, wo angesagte Musik gespielt wird, etwas mit Design, irgendsowas? Ratlose Gesichter. Was denn ihr Lieblingsplatz in Nanjing sei, frage ich. Die Unibibliothek, sagt die eine, sein Bett, sagt der andere, und die dritte meint, ich könne ja noch ins Völkerkundemuseum gehen, das sei wirklich toll. Ja, isses auch. Aber. Halt schon wieder traditionell.

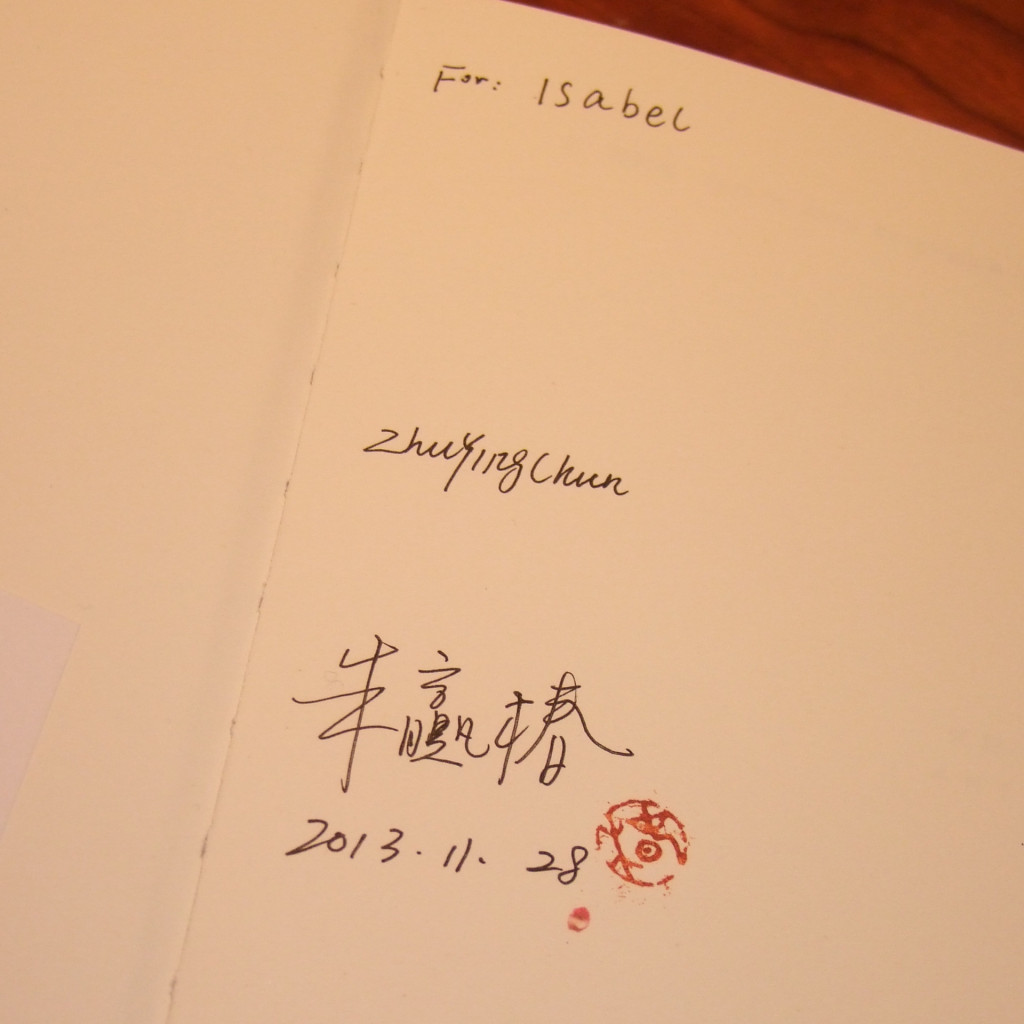

Und dann fiel doch noch zweien ein, ich könne ja noch Zhu Yingchun besuchen gehen. Den vielleicht besten Buchgestalter Chinas. Hurrahurra! Klingt nach einer guten Idee. Sie rufen gleich für mich dort an, und Zhu Yingchun kommt angeblich extra einen Tag früher von einer Dienstreise zurück, um Jan und mich zu empfangen. Jan ist Student, er spricht fließend Chinesisch und ist auch sonst sehr super. Und so gehen wir also an meinem letzten Tag in Nanjing zur „Nanjing Normal University“ (so heißt die Pädagogische Hochschule), wo auch Zhu Yingchun lehrt und sein Büro hat. Und finden schon gleich den Campus toll. Bisschen anders als der neue Campus, wo Jan studiert und ich gerade unterrichte.

Zhu Yingchun begrüßt uns und bittet uns hinein. Wir sind in einem traditionellen Gebäude, und trotzdem sieht alles anders aus als anderswo. Er selbst, die Innenausstattung. In den vorderen Räumen wird gerade eine Kinderbuchausstellung gezeigt. Es sind einige Übersetzungen dabei, ein paar Cover kommen mir bekannt vor, ich habe sie schon in Deutschland gesehen. Dort halten wir uns aber nicht zu lange auf. Dahinter kommt man durch einen kleinen Innenhof, der früher überdacht war, aber Zhu Yingchun hat das Dach abnehmen lassen, um diesen entspannten kleinen Hof zu schaffen.

Im dahinterliegenden Büro sitzen seine Assistenten an Computern, vielleicht acht Leute, in Jacken. Nicht, weil sie alle gleich nach Hause gehen würden, sondern weil es seit zwei Tagen recht kalt ist. Zentralheizung gibt es nicht, ich weiß nicht, was sie machen, wenn es richtig Winter wird. Im Moment ist es noch vollkommen normal, in Jacke zu arbeiten. Oder auch zu Hause am Schreib- oder Esstisch zu sitzen. Zhu zeigt uns die ersten Bücher, ich bin sofort hingerissen, dann bittet er uns in sein eigenes Büro und kredenzt uns Tee. Und dann sitzen wir fast zwei Stunden lang bei ihm und unterhalten uns, Jan dolmetscht ganz wundervoll, und ich fühle mich ein bisschen wichtig, weil ich mit Dolmetscher bei einem großen Künstler zu Gast bin.

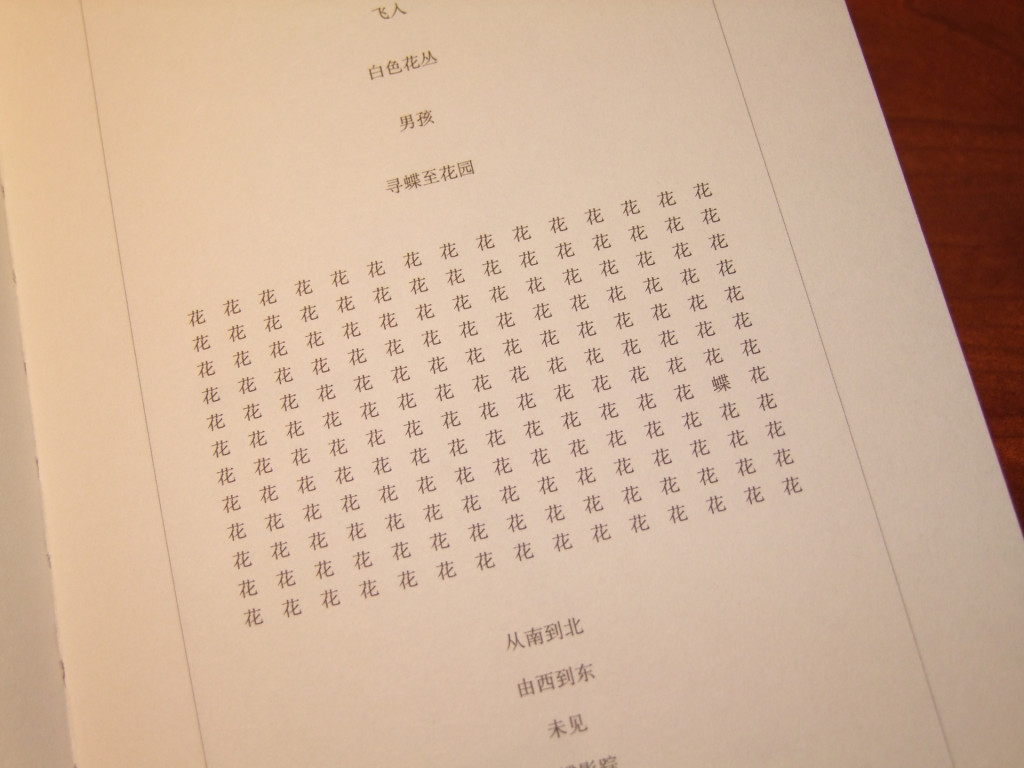

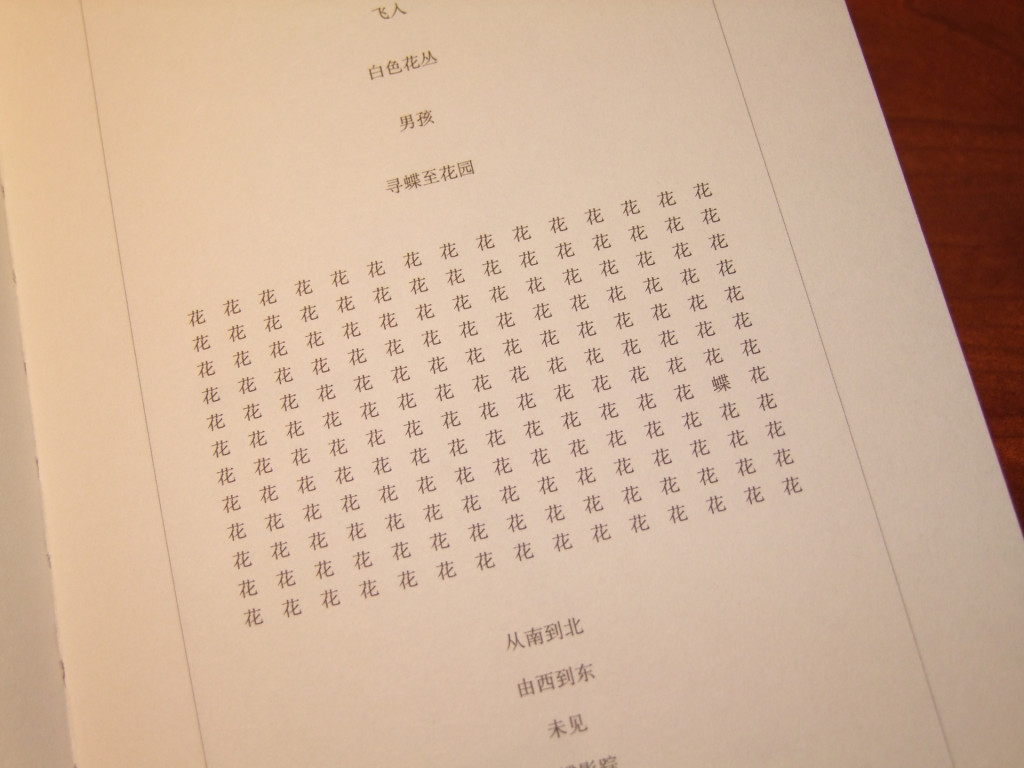

Zhu zeigt uns einen Band mit Gedichten von ihm selbst, die meist mit typografischen Spielereien zu tun haben. Weder vorles- noch übersetzbar. Ich erinnere mich an ein paar einzelne Zeichen, die Gedichttitel stehen alle auch auf Englisch da, und so habe ich hier und da eine Ahnung, worum es geht, ein paar erklärt er auch, und Jan übersetzt. Teilweise spielt er mit einzelnen Bestandteilen der Schriftzeichen, sowas geht natürlich mit alphabetischen Schriften überhaupt nicht. Wundervoll.

Das ist gar nicht das schönste aus dem Gedichtband, aber über dieses hier muss ich grinsen. Das immergleiche Zeichen bedeutet „Blume“, und das eine andere mittendrin heißt „Schmetterling“. In Deutschland, erzähle ich ihm, hat Eugen Gomringer sowas gemacht, er hat in Form eines Apfels immer wieder das Wort „Apfel“ geschrieben, und irgendwo mittendrin steht „Wurm“. „Konkrete Poesie“ nennt man das. Und grinsen muss ich deswegen, weil Eugen Gomringers Tochter Nora diejenige ist, die mir diese ganze Chinareise vermittelt hat. Dummerweise grinse ich ganz verkehrt, denn das stimmt überhaupt nicht: das mit dem Apfel und dem Wurm ist gar nicht von Eugen Gomringer, sondern von Reinhard Döhl. So viel zu meiner lyrischen Bildung.

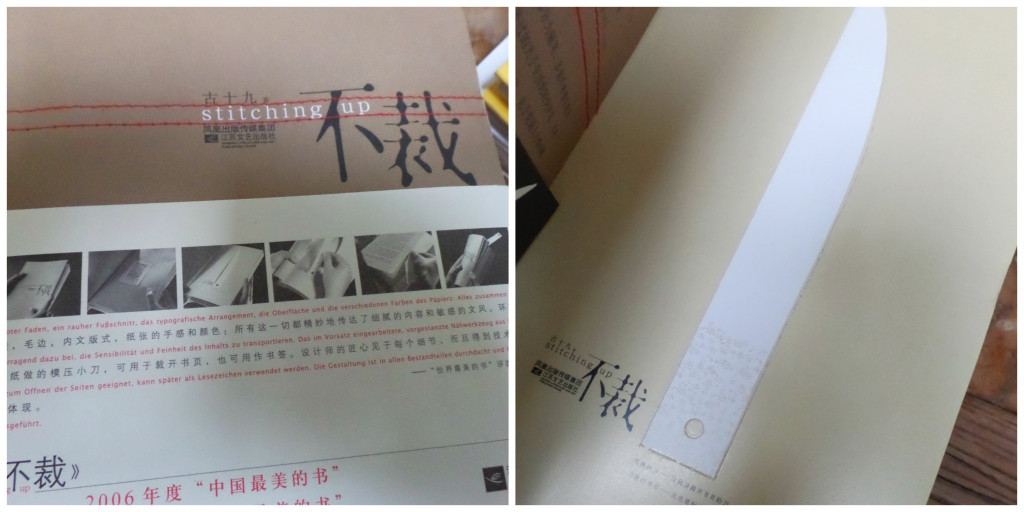

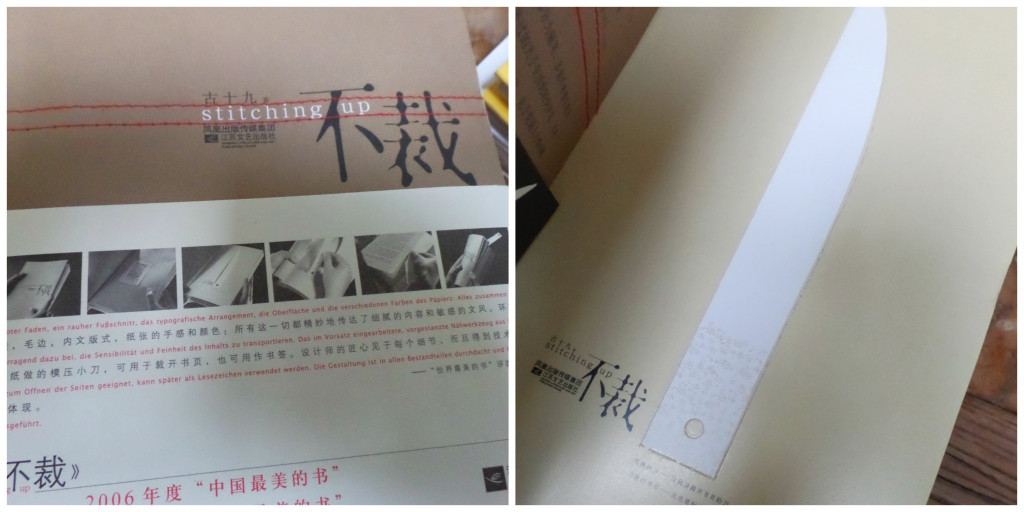

Wir blättern in einem Buch von Gu Shijiu, das „stiching up“ heißt und ganz roh und unbearbeitet wirkt. Die Seiten sind noch nicht aufgeschnitten, aber vorne drin befindet sich ein eingestanztes Papiermesser zum Rausdrücken, das man hinterher auch als Lesezeichen verwenden kann. Es hat auf der Leipziger Buchmesse 2007 eine Bronzemedaille beim Wettbewerb „Schönste Bücher aus aller Welt“ bekommen (was verblüffend schwer zu googeln und zu verifizieren war. Ich hoffe, es stimmt jetzt).

Zhu zeigt uns einen aktuellen Zeitungsartikel über ihn und seine Bücher. Aber irgendwie schafft er es, uns seine Schätze zu zeigen und uns klarzumachen, dass er wirklich einer der ganz Großen ist, ohne dabei übermäßig anzugeben oder zu protzen. Sehr netter und angenehmer Mensch. Und dann macht er noch mehr Tee, denn Tee ist in China eine komplizierte Angelegenheit: Man gießt kochendes Wasser auf den losen Tee, lässt ihn nur ganz kurz ziehen (viel Tee, wenig Wasser), und gießt ihn dann durch ein Sieb in ein anderes Kännchen um, aus dem dann die Tassen gefüllt werden. Und weil das alles in winzigen Gefäßen stattfindet, die Teebecherchen also kaum mehr Fassungsvermögen haben als ein Schnapsglas, ist man quasi permanent mit Teekochen beschäftigt. Was auch etwas Gemütliches hat. Vielleicht war ich auch unhöflich – ich trinke sowieso immer viel, außerdem trinke ich Tee gerne heiß, also war mein Becherchen immer sofort wieder leer.

Ich frage Zhu, ob er Judith Schalansky kennt. Nein, sagt er. Ich erzähle vom Atlas der abgelegenen Inseln, der würde ihm gefallen – ja, doch, sagt er, natürlich, den hatte er letztes Jahr in seiner Ausstellung. Überrascht mich nicht.

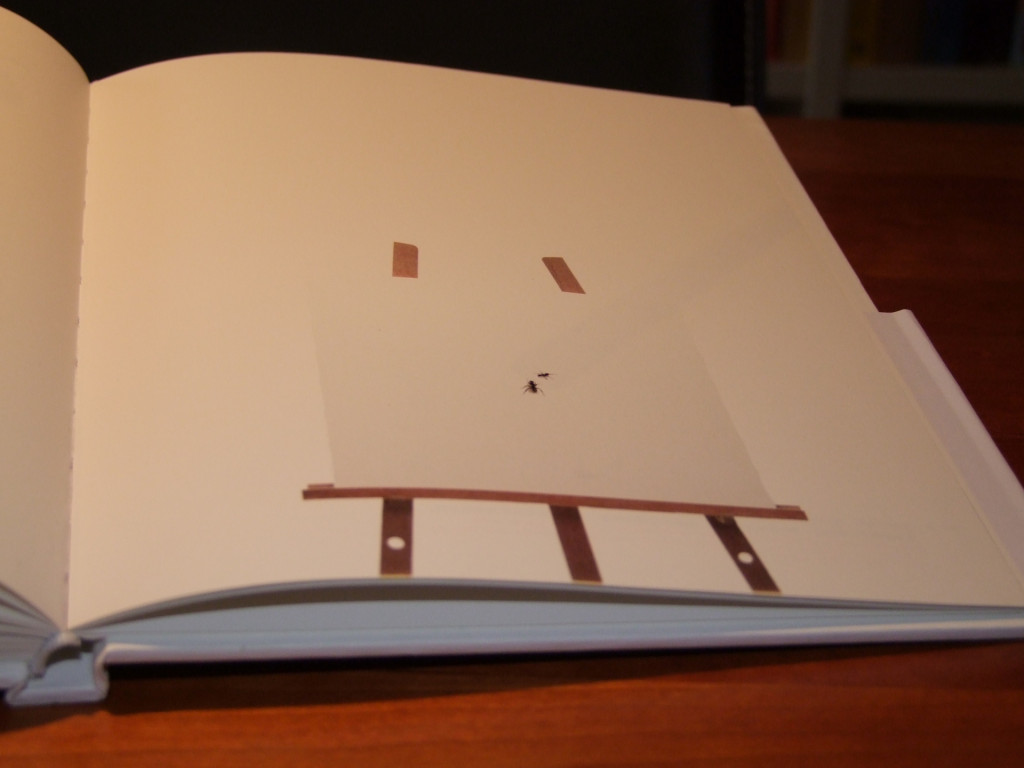

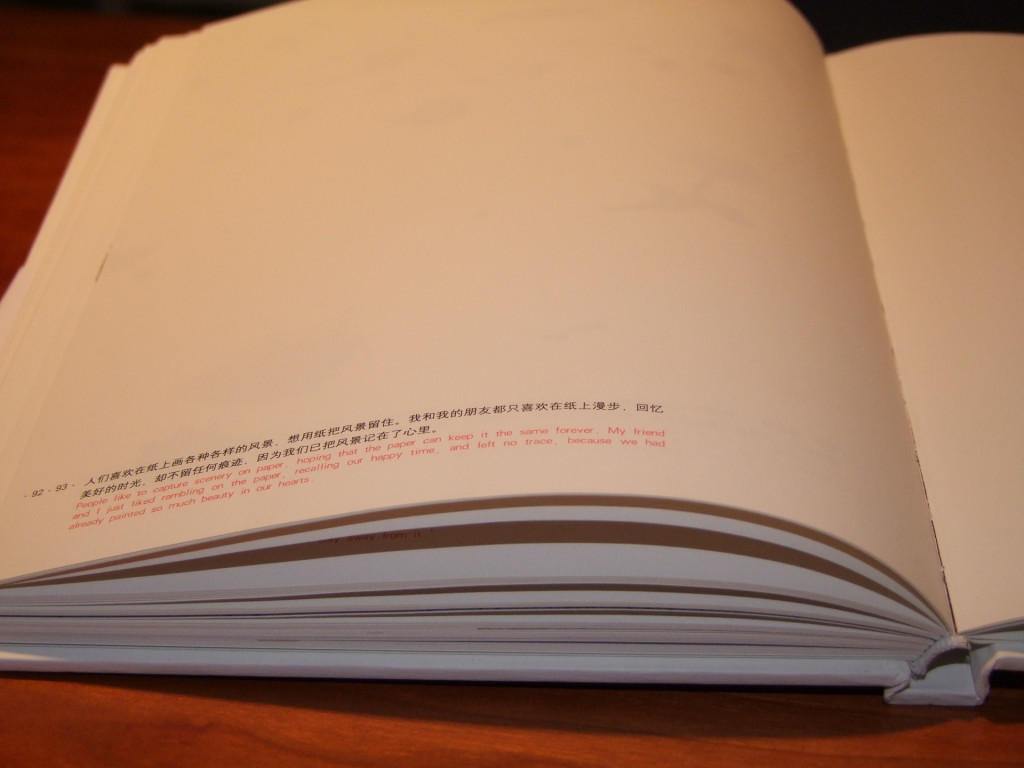

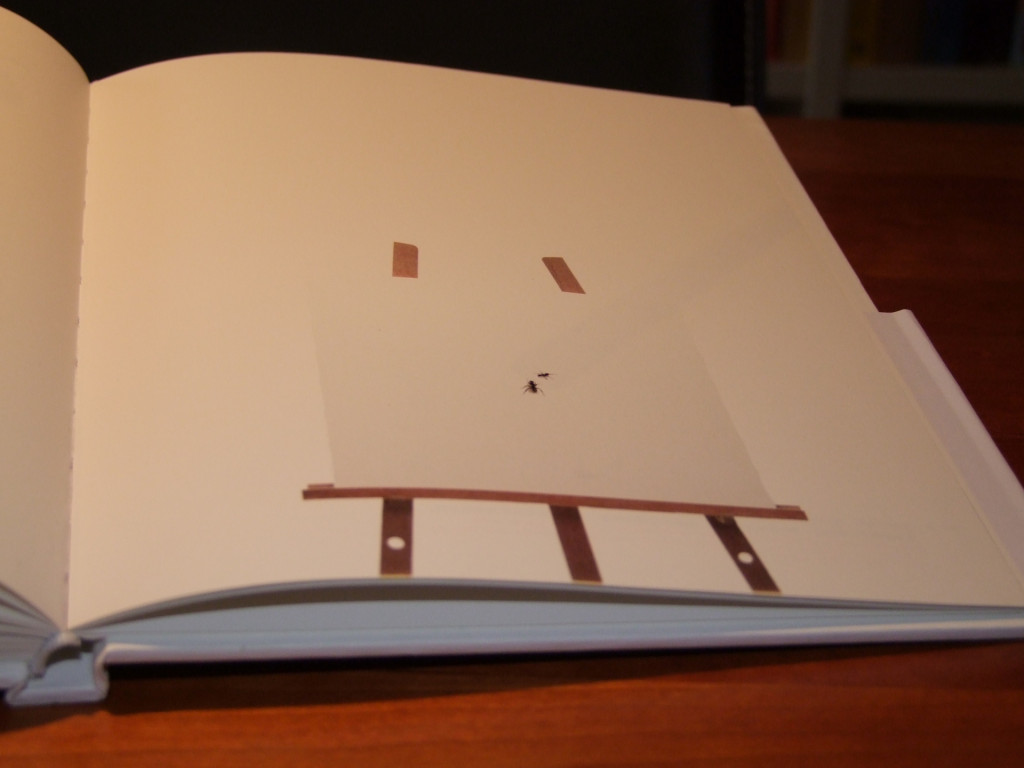

Er erzählt, dass er natürlich viele „ganz normale“ Bücher macht, das ist sein Job. Aber dann macht er eben auch immer wieder diese besonderen Bücher, teils mit eigenen Texten, teils für Freunde, teils Bücher, mit denen er überhaupt kein Geld verdient, die er nur aus Leidenschaft macht. Kunst. Ich kann mich gar nicht sattsehen, die Bücher sind wirklich eins schöner als das andere. Eine Geschichte über Ameisen, freundlicherweise parallel auf Chinesisch und Englisch. Und ein ganz ähnliches Buch mit Schnecken. Beide mit viel Weißraum und wenig Farbe und gerade deswegen so toll. Am liebsten würde ich gleich alle kaufen.

Und dann sehe ich mein Lieblingsbuch von Zhu Yingchun: Ein Tag am See. Es kommt vollständig ohne Worte aus. Die ersten Seiten sind noch ganz dunkel, fast schwarz. Der Mond scheint, man sieht einen See. Von Seite zu Seite wird es heller, es wird Tag am See, wir sehen oben rechts ein Boot im Wasser liegen, unten links etwas Schilf und andere Gräser. Ich halte es für Bleistiftzeichnungen, aber er sagt, es seien bearbeitete Fotografien. Er hatte sich das Bein gebrochen und konnte nichts anderes tun als am See zu sitzen und zu gucken und zu fotografieren. Alle Seiten sehen fast gleich aus, nur irgendeine Kleinigkeit ändert sich. Die Vögel aus dem Schilf fliegen davon. Das Boot treibt ein wenig und dreht sich. Eine Ente schwimmt ins Bild. Eine Spinne spinnt ein Netz im Schilf. Und dann wird es wieder Abend und die Seiten wieder dunkel. Absolut wundervoll.

Das Buch hat er nur in einer Auflage von 1000 Stück hergestellt, und es kostet richtig viel Geld für chinesische Verhältnisse. 480,- ¥, das sind ca. 55,- €. Ich will es haben.

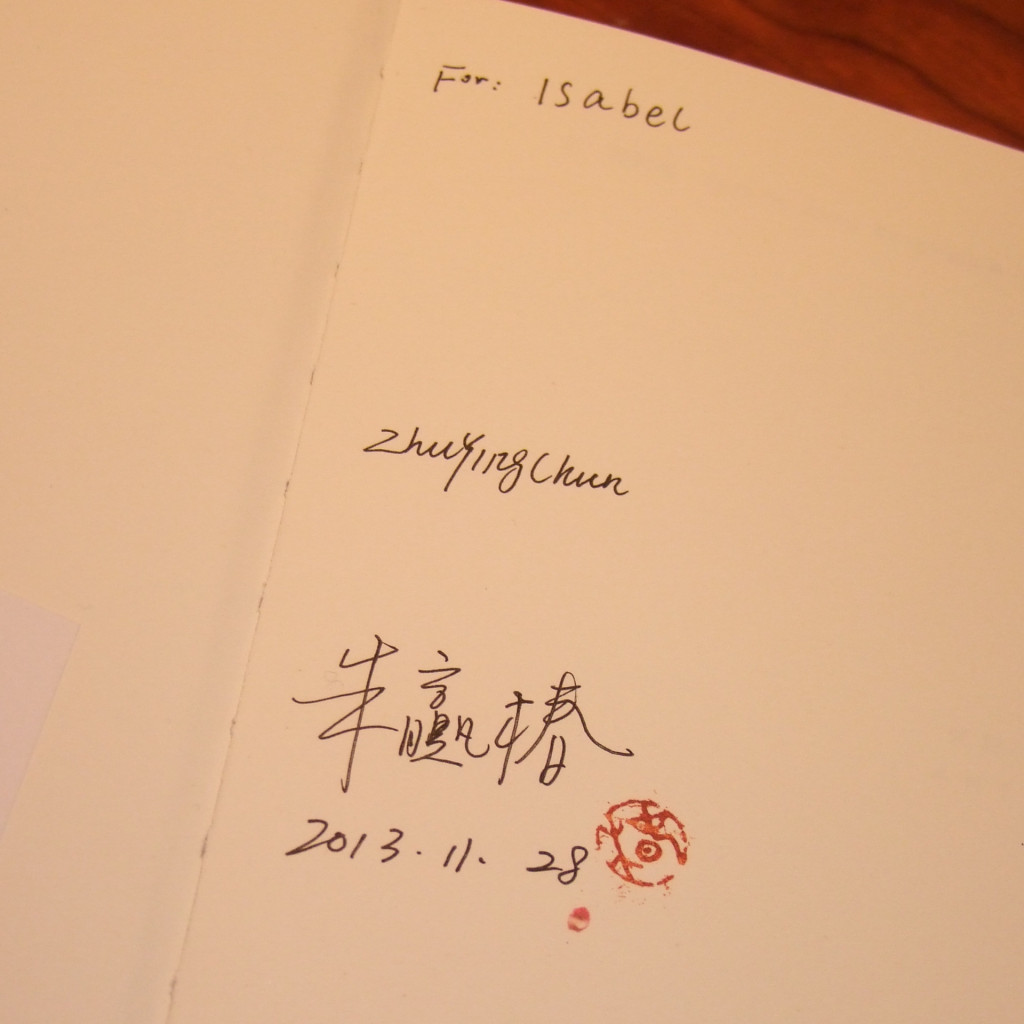

Zum Abschied schenkt Zhu mir das Ameisenbuch und Jan den Gedichtband. Und natürlich signiert er sie uns. Wir verpassen dummerweise den Moment, in dem man fragen könnte, ob wir noch mehr bei ihm kaufen können, marschieren aber schnurstracks in die Librairie Avantgarde, wo es eine ganze Abteilung nur mit Zhus Büchern gibt. Ich kaufe das Schneckenbuch und den Gedichtband (teure, aufwändige Bücher, die zusammen ca. 10,- € kosten) und stelle fest, dass es den Tag am See nicht gibt. Oarrr, nee! Jetzt habe ich Jan das Geld dagelassen, er wird noch mal zu Zhu Yingchun gehen und es direkt bei ihm für mich kaufen. Hoffentlich gibt es noch eins.

Wenn ich sagen müsste, was das Highlight meiner Zeit in Nanjing war: Der Besuch bei Zhu Yingchun. Und die Librairie Avantgarde.

[Hier noch ein Artikel auf Chinaculture]

[Eine seiner Mitarbeiterinnen hat auch Bilder gemacht.]